Stuflesser Valeria

Stuflesser Valeria

Die junge Grödner Künstlerin Valeria Stuflesser, Enkelin des berühmten Josef Kostner und Tochter des ebenso einzigartigen Bildhauers Egon Digon ist eine phantasievolle, ideenreiche Kreative. Sie schafft es mit ihren Skulpturen, uns in eine neue Betrachtungsweise der Realität um uns herum zu versetzen …

Frei Elisabeth

Elisabeth Frei

Elisabeth Frei ist eine Künstlerin, die ihrem Namen die volle Ehre erteilt. Sie schenkt ihren suchenden Betrachtern Rosen und Brot für die Herzen und hungernden Kunst-Seelen; außerdem befreit sie sich selbst und wiederum den/die frei Staunende/n immer wieder neu aus gewohnten, von den Massenmedien genährten Meinungen.

Vertiefen Sie sich in die hier präsentierten Unikate sowie auf Elisabeths Website und befreien Sie Ihre eigenen Denkmuster in neue Dimensionen …

Biografie

1969 geboren in Sterzing (Südtirol/Italien)

1985-1990 Besuch der Kunstschule in St.Ulrich Gröden

1991-1996 Kunsterzieherin an Südtiroler Schulen

Seit 1996 eigenes Atelier in Lajen/Südtirol

Ausstellungen und Nominierungen

2023 Nackte Tatsachen Galerie Kompatscher, Brixen

2021 50x50x50 – Franzensfeste 2021

2021 Lock_down, Klausen

2020 In times of[f]… Galerie Kompatscher, Brixen (Wanderausstellung)

2019 Einzelausstellung Ecce musca – Raum 3000 – Bruneck

2018 Kunstpreis Wesseling, Nominierung, Köln

2018 Kulturmeile Gufidaun

2017 Leopold Museum, Wien

2016 Gewonnene Jahre, Frauenmuseum Meran

u.v.m.

„Ecce Musca“. Eine Erkundung zwischen Fliege und Mensch. Ausstellung von Arbeiten von Elisabeth Frei bei „Variatio“, Raum 3000, Bruneck, 8. 11. 2019 (Text: Hans Heiss)

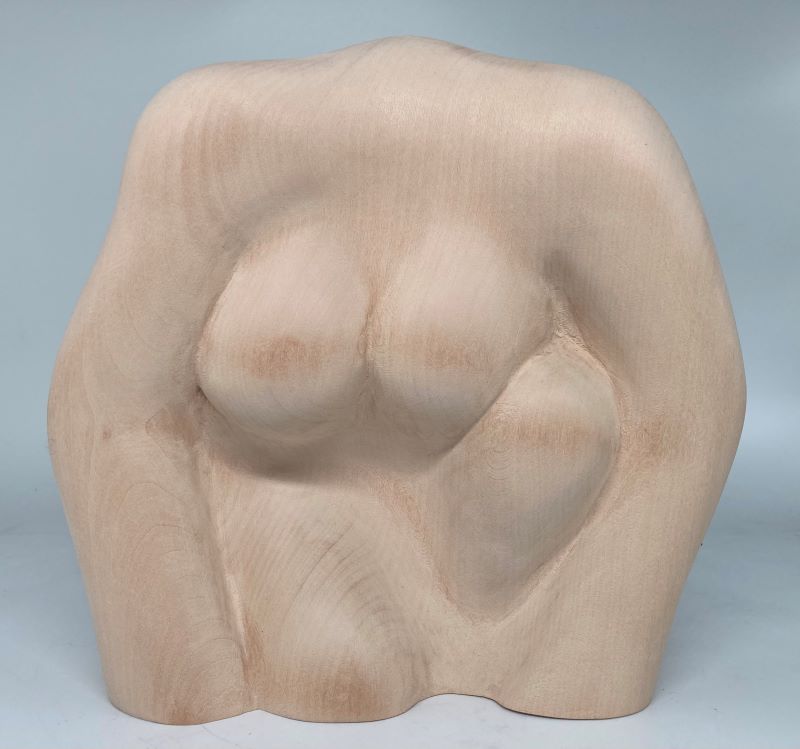

Elisabeth Frei, die in dieser Ausstellung das Sujet „Fliege“ aufgreift, hat Gespür für ungewöhnliche Zugänge und Herangehensweisen. Wer sie im Atelier und in ihren Arbeitsräumen in der Lajener Handwerkerzone besucht, begegnet einer Porträtserie besonderer Art: Man blickt auf eine Galerie von Menschenbildern, von großformatigen kolorierten Zeichnungen mit unverkennbaren Persönlichkeiten aus Lajen und Umgebung: Einfache Menschen, Ältere, Männer und Frauen, die aber eine gemeinsame Perspektive aufweisen: Sie sind von der Rückenansicht her dargestellt und wenden den Betrachtenden die Kehrseite zu. Dennoch vermeint man Charakter und Persönlichkeit deutlich zu erkennen, da diese eindrücklich lesbar erscheinen: In Körperhaltung und Kleidung, aus Blickrichtung und Pose. Darin zeigt sich ein besonderes Talent von Elisabeth: Aus ungewöhnlichen Perspektiven vertiefende Erkenntnisse zu gewinnen, etwa aus der Einsicht, wie sehr menschliche Charakterzüge längst nicht nur aus Gesichtern ablesbar, sondern auch in unsere Körperlichkeit eingeschrieben sind. Dies hat mich an der Künstlerin neben ihrem künstlerischen Format auch spontan beeindruckt: Ihr Mut, Perspektiven zu drehen, ihr Vertrauen auf die eigene Sichtweise und ihre Fähigkeit, ein Thema mit künstlerisch virtuosen wie originellen Mitteln intensiv, dabei aber sozusagen spiegelverkehrt zu durchdringen.

Genau diese Öffnung der Perspektiven bietet die Ausstellung bei Variatio in Bruneck: „Ecce Musca“. Ein ungeliebtes, nur zu gerne ignoriertes Sujet wie die Fliege dient Elisabeth Frei dazu, um nicht nur den Kosmos der Fliege selbst zu erschließen, sondern auch ihre Beziehung zum Menschen neu auszuloten. Mehr noch: ihre künstlerische Auseinandersetzung mit Fliegen stellt grundsätzliche Fragen an unser Menschsein, an die conditio humana, die in ihren künstlerischen Antworten nicht durchwegs gemütlich ausfallen.

Der Ausgangspunkt für den Musca-Zyklus war, so etwa vor einem Jahr, das Entdecken einer toten Fliege auf der heimischen Waschmaschine. Das Insekt wurde aber nicht in den Müll gekippt, sondern in Blattgold gefasst, verwahrt und blieb zum Erstaunen der Künstlerin äußerlich unverändert.

Elisabeth Frei befasste sich dann näher mit der Welt der Fliegen, mit ihren biologischen Voraussetzungen, ihrem Umfeld wie mit der Aura, die sie in vielen Kulturen umgibt. Ihr ungemein feines Sensorium ermöglicht der Fliege das Orten von Geruchsspuren auch in kleinsten Duftkomponenten

Den Aktzeichnungen in spannungsvollen wie gelassenen Posen sind die Darstellungen von Fliegen unterlegt, deren gerundeter Körperbau in Übergröße sich in der Unterlage beinahe verspielt an die menschliche Überlagerung einfügt. Durch die überlagernden Körper schimmert das farbige Fliegen-Auge hindurch, als untergründiges Glühen, das gleichsam im Stand-By-Modus Vitalität signalisiert. Bei näherem Hinsehen zeigt sich aber, wie Mensch und Fliege in eins verschmelzen, so dass das biblische „Ecce Homo“ (etwa: „Siehe, ein Mensch!“) aus der Frei-Perspektive in ein fasziniertes „Ecce Musca“ überwechselt. Man weiß nicht, ob beide Kreaturen noch getrennt oder bereits verschmolzen sind – zu einem neuen Wesen, das ein wenig Erschrecken weckt und dennoch fasziniert.

Mit „Ecce Musca“ demonstriert Elisabeth Frei wieder ihren bewährten Mut für Ungewöhnliches. Motiv und Form sind nur auf den ersten Blick von banaler Gewöhnlichkeit. In Wahrheit aber wirft ihre Arbeit die Frage auf, ob der humanen Spezies wirklich so hoher Rang in der Schöpfung zukommt, wie ihr nach wie vor zugeschrieben wird.

Elisabeth Frei richtet mit „Ecca Musca“ an uns das Angebot, uns zu begreifen als Teil eines Kosmos, in dem auch das Nichtige seinen Wert hat. In dem man Fliegen nicht lieben muss, aber sehr wohl lernen kann, dass in der Natur das Kleinste oft genug hohen Stellenwert einnimmt und Beachtung verdient.

Rauter Simon

Rauter Simon

Simon Rauter, geboren 1981 in Brixen, hat an der TU Graz Bauingenieurwissenschaften studiert und war dort für einige Jahre wissenschaftlich tätig. Ab 2010 bis 2013 macht er die Ausbildung zum Bildhauer in Elbigenalp, Tirol und besucht die Sommerakademie Salzburg. Er lebt als freischaffender Künstler in Feldthurns und ist Kursleiter an der Bildhauerschule in Elbigenalp.

Kunstwerke:

Nichts gefunden

Fiocco Michele

Fiocco Michele

Michele Fiocco malt Objekte, die in unserer Heimat ständig vorhanden sind. Seine Motive sind vor allem Pferde, die es dem Betrachter ermöglichen Gewöhnliches durch die Augen des Künstlers neu zu entdecken. Die Pferde oder Pferdeformen können manchmal wahr, manchmal Fiktion, Spiel, Metapher sein und Wirklichkeit werden oder umgekehrt.

Der Künstler wünscht sich, dass man sich mit ihm auf eine Reise begibt, um das Besondere im Alltäglichen zu entdecken. Er lädt den Betrachter dazu ein, immer wieder nah neuen Elementen in seinen Bildern zu suchen, die mit ihm wachsen, weil die menschliche Seele immer in Evolution ist.

Cavalca Luca

Cavalca Luca

Cavalca wurde am 23. Dezember 1971 in Mailand geboren, besuchte die Akademie der Schönen Künste Brera in Mailand im Studiengang Bildhauerei, und spezialisierte sich gleichzeitig auf Kunsttherapie. Er lebt und arbeitet zwischen Mailand und dem ligurisch/piemontesischen Hinterland, wohin er vor einigen Jahren gezogen ist.

Immer als Bildhauer tätig, beinhaltet seine kreative Forschung auch die Welt des Designs, der Architektur und der Mode. Er hat sowohl in Zusammenarbeit mit Architekturbüros als auch eigenständig an liturgischen Anpassungsprojekten und der Gestaltung neuer religiöser Gebäude gearbeitet. Bemerkenswert ist der erste Preis, der im nationalen Wettbewerb für das Projekt zur Anpassung der Kirche San Biagio in Finalborgo in Zusammenarbeit mit dem Architekten Alessandro Braghieri gewonnen wurde.

Kunstwerke:

Nichts gefunden

Rumerio Giuseppe

LOVE – Krippenbild von Elisabeth Lipp

7. Januar 2023

Roter Punkt von Gabriele Middelmann

29. Oktober 2022

Guido Goller schnitzt Fräulein

29. Oktober 2022

Elisabeth Frei – Natürlich Südtirol

27. Oktober 2022

Kunstmarktl

3. Juni 2022

Aversa Marcello – Terra Viva

29. Januar 2022

G E M E I N S C H A F T S A U S S T E L L U N G

17. Dezember 2021

Kastlunger Harald

Harald Kastlunger

Geboren wurde Harald Kastlunger am 4. Oktober 1937. In der ehemaligen Bischofsstadt Brixen besuchte er die Schule. Eine Ausbildung erheilt er bei den Augustiner Chorherren in Neustift bei Brixen. Dort widmete er sich eine Zeit lang der Kirchenmusik, spielte Cello und Violine.

In Kufstein absolvierte er eine Konditorlehre; die masterprüfung legte Kastlunger in Basel ab. In de Jahren 1962 bis 1974 unterrichtete er vor allem Praktische Fächer an der Berufsschulen und Mittelschule in Brixen.

1974 übernahm er den elterlichen Betrieb im Pfaundlerhaus am Brixen Pfarrplatz, ein Café mit Konditorei.Im Jahr 1989 ging eine 131 Jahre alte Tradition: .Kastlungers Café und Konditorei zu Ende.

Harald Kastlunger verabschiedete sich von bürgerlichen Beruf und widmet sich seitdem ausschließlich der Kunst: der Malerei und der Plastik.

Er führt ein Leben zwischen Idee und Realität, ist permanent auf der Suche nach jeder Leidenschaft im Menschen, die ihn von Geburt an treibt und über die er erst zum eigentlichen glücklichen Zustand findet. Harald Kastlunger ist ein Gigant der Phantasie, in seinem künstlerischen Schaffen genauso wie in seiner überzeugten Lebenshaltung.

Kunstwerke:

Nichts gefunden

Nerone

Nerone

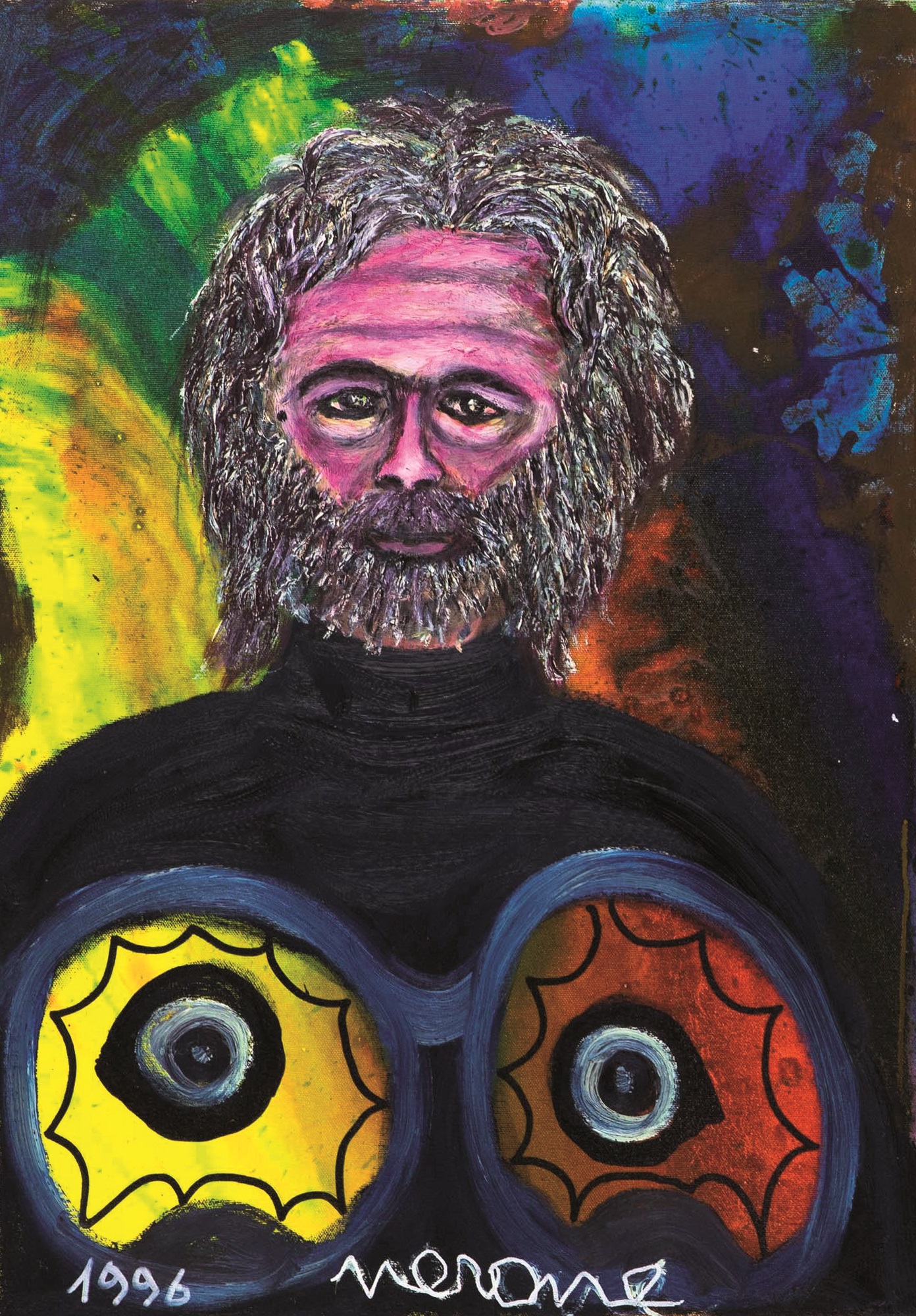

Drangsal und Not bestimmten sein Leben, eine Tortur von Geburt an, in einer kinderreichen

Familie, in der Elend und moralischem Verfall Vorschub geleistet wurde und ein

alkoholkranker Vater lieber die Hunde fütterte als für die eigenen Kinder zu sorgen.

Nerone weiß, dass er stark genug ist um sich zur Wehr zu setzen, aber in seinem Kampf

eifert er seinem Vater nach und sucht Trost im Alkohol. Er würde gerne die Welt verändern,

kämpft aber mit den Ungerechtigkeiten einer korrupten Gesellschaft. Aus der

Sakristei einer entweihten Kirche vertrieben, in der er seine Möbelpolierwerkstatt eingerichtet

hatte, setzt er das Gebäude in Brand und erhält so den Spitznamen Nerone.

In seiner Jugend ist er eine Zeit lang Ligabues Fahrer, er verteidigt ihn, weil er seine

Schwäche als Mann in einer diskriminierenden Gesellschaft versteht, gleichzeitig erkennt

er seine Größe als Künstler und die Funktion der Kunst als möglichen Weg der

Erlösung und des Heils, auch für sich selbst. Er beginnt zu malen, mit „dem Regenbogen

der Farben Ligabues „ in seinen Augen. So erinnert sich Davide Lajolo an seine Begegnung

mit Nerone in seinem Buch Gli uomini dell‘arcobaleno (Die Männer des Regenbogens),

einem langen Bericht über die Maler, die er liebte, das ich 1984 mit einem Vorwort

von Renato Guttuso veröffentlicht habe.

Vom heiligen Feuer der Kunst durchdrungen, verspürt Nerone einen unbändigen Schaffensdrang,

was ihm selbst all jene, die ihn kennen, nicht zutrauen, meinen sie doch zunächst

ungläubig, dass nicht wirklich er es ist, der malt, sondern seine Bilder vielmehr

Werk eines anderen Künstlers sind. Seine Teilnahme am Wettbewerb Premio dei Naïfs

von Luzzara ist sehr erfolgreich, selbst der Schirmherr Cesare Zavattini findet schmeichelhafte

Worte für ihn.

Die Freundschaft mit Lajolo ist für Nerone von grundlegender Bedeutung, denn seinem

Einfluss und seiner moralischen Unterstützung ist es zu verdanken, dass der Künstler

dem Alkohol entsagt und sich ganz der Malerei widmet: 1977 realisiert er den ersten

Zyklus von 14 außergewöhnlichen Werken mit dem Titel Der Kreuzweg der Betrunkenen

und verbannt damit die Dämonen des Weines. Es folgen weitere, darunter 50 Leinwände

zu Ariostos Gedicht Orlando Furioso (1980), die ich 2020 in der Casa del Mantegna in

Mantua in einer Ausstellung präsentierte, der letzten, die von Nerone selbst eröffnet

wurde.

Zahlreiche Ausstellungen, Auszeichnungen und Dokumentarfilme über sein Leben haben

Nerone in Italien und darüber hinaus bekannt gemacht. Erwähnenswert ist der Preis

für seine herausragende künstlerische Karriere, der ihm 1996 von Gouverneur G. E. Pataky

im Metropolitan Museum of Art in New York verliehen wurde.

Nerone war aber nicht nur Maler, er war auch Bildhauer, Schriftsteller und Dichter. Er

schrieb mehrere Romane, viele davon mit biografischem Hintergrund, in denen er uns

die ungeschminkte Wahrheit seiner Odyssee erzählt.

Eine zweifellos facettenreiche Persönlichkeit, eine Naturgewalt, die es verstanden hat,

ihre Welt mit verschiedenen Malstilen zu interpretieren, von figurativ über informell bis

abstrakt, konsequent und vor allem echt.

Kunstwerke:

Nichts gefunden

Rabanser Hans

Hans Rabanser

„Sublimierte Erotik“

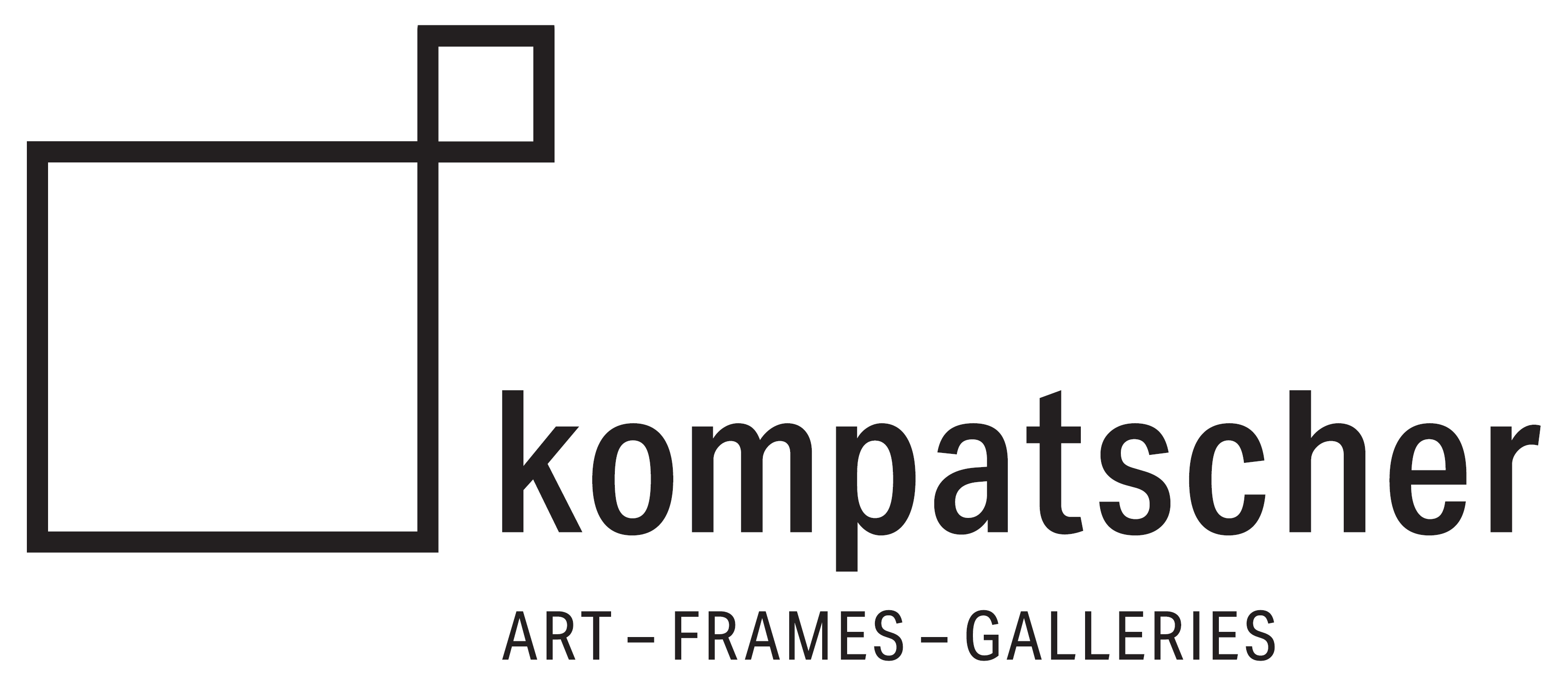

Mein Name ist Hans Rabanser und ich wurde im Jahr 1948 in St.Ulrich im Grödnertal geboren.

Nach dem Besuch einer Kunstschule, habe ich den Beruf des Bildhauers erlernt und einige Jahre in anerkannten Werkstätten meinen Beruf ausgeübt. Später entsprachen die Auftragsarbeiten der Bildhauerei nicht mehr meinen „Kunstverständnis“ und so unterbrach ich meine Arbeit.

Allerdings hat mich die Kunst zum Holz nie ganz losgelassen, so dass ich in späteren Jahren meine „Holzphantasien“ realisierte und mit der Schnitzerei meiner Torsi’s begann.

Meine Skulpturen entstehen spontan und werden aus jedem Holzstamm anders gestaltet, je nachdem wie der Baum gewachsen und geformt ist. Ich bearbeite das Holz sehr intensiv und so lange bis aus dem jeweiligen hartem und grobem Holz, feine Frauen- und Männertorsi’s entstehen. Meine Skulpturen spiegeln eine gewisse Erotik wider und laden die Kunstliebhaber zum Betrachten ein. Die Torsi’s sollen den Betrachter „verführen“ und er sollte sich nicht scheuen, das Kunstwerk zu berühren und mit seinen Händen an den Formen entlang gleiten.

Er wird nicht nur sehen, sondern auch spüren, dass die nicht bearbeitete ursprüngliche Rinde des Holzstammes, einen interessanten Kontrast bildet und so jeder Torso eine individuelle Ausstrahlung erhält.

Als Holzarten verwende ich Nuss-, Apfel-, Kirsch-, Eschen-, Ahorn-, Kastanien-, Kiefer-, und Olivenholz.

Kunstwerke:

Nichts gefunden